――労働力不足時代の経済は、いかにあるべきか

白川真澄

大企業の利益は過去最高を更新し、日経平均株価は急上昇し続けてバブル期の史上最高値まであと少しに迫る。その一方で、GDPは30年間の「長期停滞」の帰結としてドイツに抜かれて4位に転落し、実質賃金も個人消費も低迷している。復活と衰退、日本経済はまったく異なる2つの表情を見せている。

30年間のデフレ不況から成長型経済へ移行できるチャンス到来?

そのなかで、日本の経済成長が復活するという驚くほど楽観的な見通しを語って、大はしゃぎする人たちがいる。30年間続いたデフレ不況から脱却して「物価と賃金の好循環」が実現し、成長軌道に戻って新しいステージに移る、というシナリオである。

その筆頭は、いまや政権そのものが死に体に陥っている岸田首相である。岸田は、長期停滞=「コストカット型経済」(デフレ)から「成長型経済」へ移行できるチャンスを迎えている、と主張している。

「この30年間、日本経済は……人への投資や賃金、さらには未来への設備投資・研究開発投資までもが、コストカットの対象とされ、この結果、消費と投資が停滞し、更なる悪循環を招く。低物価・低賃金・低成長に象徴される『コストカット型経済』」が続いてきた。しかし、大幅な賃上げ、100兆円の設備投資、株価の上昇、GDPギャップ(需要不足)の解消、税収増など「30年ぶりに新たなステージに移行できる大きなチャンスが巡ってきました」。

「物価上昇を乗り越える構造的な賃上げと脱炭素やデジタルなどの攻めの投資の拡大によって消費と投資の力強い循環が本格的に回り始めます」。「『持続的な賃上げや活発な投資が牽引する成長型経済』への変革」を3年間で実現する(1)、と。

日経新聞も、「2024年、日本は停滞から抜け出す好機にある」。「物価が上がり、賃金がそれを上回る好循環は凍った日本経済を解かす」(2)と、謳い上げている。ここ数年の年頭の一面では資本主義の危機と自己修正の必要性を強調してきたトーンが、チャンス到来という楽観論に一変している。

特任編集委員の滝田洋一は、「24年の辰(たつ)年は30年に及ぶデフレ型の停滞から脱却を果たそうとしている」(3)と、手放しで楽観論を振りまく。「名目GDPが初めて600兆円の大台となる」。春闘の賃上げ4%、名目経済成長率3%、日銀の物価目標2%、政府の潜在成長率目標1%が実現される、と。

経済界は、株価の急上昇に酔いしれはじめている。24年の日経平均株価は、バブル経済絶頂期につけた史上最高値3万8915円(89年12月)を突破して4万円の大台を超えるだろう――証券業界からは強気の発言が相次いでいる。

また、大企業の経営者からは、昨年(大手は3・99%)を上回る賃上げによって「賃上げと物価の好循環」を実現する、という意向が表明されている。経済3団体の年頭会合(1月5日)では、経済同友会の新浪代表理事が「大手企業については、5%以上の賃上げが必要」と力説。伊藤忠商事の岡安CEOは「全社員平均で約6%の賃上げ、初任給の5万円アップ」、みずほFGの木原社長は、「7%くらいを考えている」。

※注1:岸田「所信表明演説」23年10月23日

注2:日経新聞24年1月1日の1面

注3:滝田洋一「辰年経済は『4、3、2、1』で」(日経新聞24年1月8日「核心」)

楽観論の根拠

こうした楽観論には、それなりの根拠がある。

第1に、企業の利益が記録的な好調ぶりを示している。

経常利益は、22年度分が95・3兆円(金融・保険業を除く)と過去最高になった。前年度比13・5%増で、コロナ前の最高額(83・9兆円、18年度)を上回る。また、23年度も4~6月期が前年同期比11・6%、7~9月期が20・1%の大幅な伸びとなっている。 その結果、内部留保(利益剰余金)は、22年度末で554・7兆円に達した。前年度より7・4%、38兆円の増大で、18年からの5年間で91・6兆円も増えたことになる。

企業の利益の増大にともなって、大企業の配当(24年3月期)は、総額16兆円と過去最高となる見通しである。上場企業の株式は、約2割を個人が保有する。単純計算で約3兆円が家計に入る(4)。。この株主還元が新NISA(小額投資非課税制度、合計限度額1800万円に拡大)への投資の弾みになると期待されている。

第2に、楽観論の最大の根拠になっているのは、株価の急激な上昇である。

日経平均株価は、23年1年で2万6095円から3万3464円(年末)にまで7369円、28%高と、歴史的な上昇を記録した。海外投資家による日本株買い、企業の自社株買い(事業法人の買い越し額約5兆円)、海外企業のⅯ&A(日本製鉄によるUSスチール買収)、東証のPBR(株価純資産倍率)改革などが株高をもたらした。

海外投資家による日本株の買い越しは、23年1年で3兆1215億円となり、アベノミクス初期(13年)の15兆円以来の大きさとなった。そのため、株価を支えた日銀による上場投資信託(ETF)買いがほぼ止まり、「日銀頼み」(13年以降の累計で35兆円)から脱却しつつある。

世界的にも半導体関連が主導して株価が急騰し、世界の株式時価総額は前年比1割増の108兆3512億㌦になり、21年11月につけたピークの9割水準にまで回復した。日米欧の中央銀行の総資産は、計20兆㌦を超える。22年のピークを17%ほど下回るが、19年末と比べると4割ほど増えた。資金が過剰な状態で、投資家はより高いリターンを求めてリスク資産(株式、REIT=不動産投資信託)の買い入れに向かっている(5)。

そして、日経平均株価は、年明け直後から上昇し、バブル後の高値を連日更新している。2月15日には3万8000円台に達し、史上最高値まで指呼の間に迫った。わずか1カ月半で5000円も上昇したことになる。円安によるトヨタなど輸出企業の業績上昇、日本株の割安=「安売り」状態が、海外投資家による日本株買いをもたらしている。低迷する中国市場から日本に資金を移す動きが目立っている。

株価の上昇は、個人金融資産を1年で101兆円も増大させ、2121兆円(23年9月末)と過去最高となった。増えた101兆円のうち8割が株式や投資信託・債券・対外証券投資など投資資産であり、「貯蓄から投資への」流れが目立っている。個人金融資産全体に占める投資資産の割合はまだ19・0%にとどまり、現預金の割合が52・5%を占めているとはいえ、新NISAへの若い世代の投資は活発になっている。購入額は開始から1カ月で1・8兆円と、旧NISAの3倍になっている(6)。

経済成長の復活への期待を生んでいるのは、やはり2%を超す消費者物価の持続的な上昇、すなわちデフレからインフレへの転換である。2%インフレの継続(22年4月~)は、企業がコスト上昇分を価格に転嫁し、収益=売上高を伸ばすことを可能にした。他方で、2%超えのインフレは、家計が消費支出を控える働きをしてきた。しかし、価格引き上げと円安の進行が輸出向け大企業の売り上げを急増させ、経済の空気を変えていることも事実である。

※注4:日経23年12月25日

注5:日経23年12月30日

注6:日経24年2月14日

「物価と賃金の好循環」/なぜ緩やかなインフレが望まれるのか

企業にとって望ましいのは、緩やかな(2%程度の)インフレである。すなわち、個人消費と投資の拡大による需要増大によって引き起こされる物価上昇(ディマンドプル・インフレ)である。これは景気回復時や好況期に見られるもので、企業は価格を引き上げて収益=売上高を伸ばし利益を増やすことができ、賃上げを許容する余力が生じる。「物価上昇と賃金引上げの好循環」、つまり緩やかなインフレが可能になる、とされる。

「インフレは短期的には消費者にとって痛手だ。他方、物価が上がらなければ企業の売上高は増えず、賃金も上げられない。企業が投資を手控え人件費も抑えるようになれば、経済は縮小均衡のスパイラルに陥る。デフレよりもインフレの方が成長には望ましい」(7)。

「物価と賃金の好循環」、つまり「『賃金も物価も緩やかに上がる世界』を目指す」(8)ことを分かりやすく説明していたのが、黒田前日銀総裁である。

「もし賃金が変わらないのであれば、物価は下がる方が望ましいに決まっています。しかし、賃金が上昇せずに、物価だけが上昇するということは、普通には起こらないことです」。「本当の選択肢は、『賃金も物価も緩やかに上がる世界』を目指すのか、それとも過去15年間のように『賃金も物価も下がる世界』を目指すのか、どちらを選ぶのかということです」。

黒田は、デフレ(物価の継続的な下落)の下では《価格の引き下げ → 売上・収益の減少 → 賃金の抑制 →消費の低迷 → 価格の下落》の悪循環が起こる、と言う。「企業からすると、デフレの下では、製品やサービスの価格を引き上げることができないため、売上や収益は伸びません。そこで人件費や設備投資をできるだけ抑制することになります。家計においては、賃金が上がらないため、消費を抑えようとします。家計が消費を抑えると、企業は、消費を取り込むために、製品やサービスの価格を引き下げざるをえなくなります」。

したがって、緩やかなインフレ(物価上昇)のもとでは、逆に《価格の引き上げ → 売上・収益の増加 → 賃金の上昇 → 消費の活性化 → 価格の上昇》という好循環が起こる。「2%の物価上昇率が安定的に持続する経済・社会においては、デフレ下での悪循環とはちょうど逆の循環が実現する……。すなわち、価格の緩やかな上昇を起点として、売上・収益の増加、賃金の上昇、消費の活性化、価格の緩やかな上昇といったかたちでの経済の好循環が実現し、定着するということです」

※注7:日経24年1月30日「値上げどこまで広がる」

注8:黒田東彦「なぜ、『2%』の物価上昇を目指すのか」(日商での講演、14年3月20日)

物価上昇を上回る賃上げは実現できるのか

この好循環が生じる鍵になるのは、第1に、物価上昇を上回る賃上げが実現されることである。言いかえると、好循環の連鎖の《売上・収益の増加 → 賃金の上昇》が本当に可能なのかという問題である。

「好循環」論の大前提は、「賃金が上昇せずに、物価だけが上昇するということは普通には起こらない」ということである。

たしかに、大企業の経営者は、昨年を上回る賃上げが必要かつ可能であると明言している。企業の収益や経常利益の大幅な増大によって、賃上げの原資はたっぷりあるからだ。さらに、人手不足が物流・運輸・建築・介護などの分野で急激に顕在化している(23年10月の有効求人倍率は平均は1・90倍だが、物流8・56倍、建築4・67倍、介護4・24倍)。このことが賃上げの追い風になるだろう。

内閣府の予測では、24年度には1人当たりの所得が23年度に比べて3・8%増え、2%台半ばと見込まれるインフレ率を超す。所得の増加率3・8%のうち、賃金上昇分が2・5㌽、定額減税が1・3㌽と試算されている。民間エコノミストは消費者物価上昇率(生鮮野菜を除く)が2・2%と予測しているから、物価上昇分を上回る所得増が可能になるというわけである(9)。

しかし、第1に、雇用の7割を占める中小企業において大幅な賃上げがどこまで実現できるかは、まったく不確実である。中小企業は、インフレによるコストアップ分(原材料や賃金などの上昇分)を価格に転嫁できない企業が多く、そのことが賃上げを難しくしている。

23年度では、従業員300人未満の企業でベースアップ(基本給の引き上げ)を実施した企業は45・9%にとどまった。中小企業庁の調査では、コスト上昇分をどれだけ転嫁できたかを示す比率は45・7%(23年9月)であった。また、城南信用金庫と東京新聞のアンケート調査では、中小零細企業の34・6%が今年の「賃上げの予定なし」と答えていて、「賃上げする予定」の27・3%を上回っている厳しい状況だ。

第2に、米国・イギリス・ドイツでは激しい物価上昇に賃金が追いついていなかったが、23年4~9月期に名目賃金が物価上昇率を上回り、実質賃金が上昇した。「賃金が上昇せずに、物価だけが上昇することは普通に起こらない」という見方が実証されたとも言える。

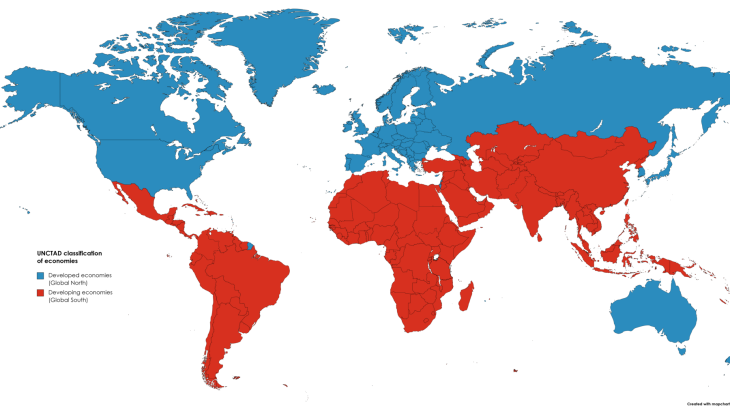

しかし、この賃金上昇は、労働組合の激烈な闘争によって獲得された。すなわち労働者の力で労働分配率を押し上げたのである。米国では、ビッグ3を相手取った全米自動車労組(UAW)が9月から1カ月の長期ストを敢行して、4年間で25%の賃上げをかちとった。ドイツでは、鉄道の労組が6日間にわたって列車を止めるなどストを繰り返し、空港でもストが行われた。これに対して、日本では賃上げの成否は、もっぱら企業経営者の裁量に委ねられている。そのため、賃上げを持続させ労働分配率を引き上げる社会的な力はきわめて弱い【図1】。

.jpg)

村田啓子は、「労働分配率の上昇には限界があるから、それに由来する賃金上昇が長期的に持続するとは考えられない」、したがって「持続的な賃上げには生産性の持続的な向上が必須だ」(10)、と述べている。だが、より高い付加価値を生む業務に多くの労働者が従事することによる生産性の上昇(11)は、容易なことではない。

第3に、日本では輸入インフレ(エネルギーや食料の輸入価格の高騰)として物価が上昇した。だが、その物価上昇に賃上げが追いつかない状況、つまり実質賃金の低下が20カ月(~22年11月)も続いてきた。米欧でもそうだったが、政府や中央銀行は、輸入インフレを「一時的な出来事」と見なす誤りを犯し、インフレ対策が後手に回った。

「物価と賃金の好循環」論は、一国内の諸要因(賃金、消費支出、企業の価格設定など)だけを組み合わせるインフレのモデルになっている。しかし、グローバル市場に直結する現実の経済では、輸入されるエネルギー・資源や食料の価格高騰、サプライチェーンの寸断や囲い込みによる輸入部品や製品の急激な値上がりが、しばしば起こる。今後はむしろ、いっそう頻繁に生じる可能性が高い。

インフレが起こる経路や要因は多様であり、そのことがインフレをコントロール不可能な現象にする。すなわち、2%をはるかに超えて長期化し、賃上げが追いつかないインフレを出現させる。《賃金が上昇せずに、物価だけが上昇する》ことは、「普通には起こらない」のではなく、グローバル化された経済ではしばしば起こりうるのだ。

※注9:日経23年12月21日

注10:村田啓子「生産性向上伴わねば続かず」(日経24年2月1日、「賃上げの持続性」㊤、経済教室)。

注11:山本 勲「労働者の業務の高度化必須」(日経24年2月2日、同上㊥)

可処分所得の増大は必ず消費の活性化を引き起こすか

賃上げ(さらに大幅な減税)による可処分所得の増大が必ず個人消費の拡大を引き起こすという筋書きが、「好循環」論の大前提である。

コロナ禍からの経済回復が進んできたが、消費支出の回復は足取りが重い。コロナ後のリベンジ消費で外食は伸びたが、インフレ下で食料の買い控えが続いている。23年の家計調査(2月6日発表)によれば、2人以上世帯の消費支出は前年より1・1%増えて月29万3997円であったが、物価高の影響で実質▲2・6%と3年ぶりの減少となった【図2】。

とくに、低所得世帯では物価高が消費支出を抑制している。23年10~12月のGDPは▲0・4%と2四半期続けてのマイナス成長に陥ったが、個人消費の減少▲0・2%(前期比)がその要因であった。

消費支出の伸び悩みを招いてきた大きな要因の一つが、可処分所得の低迷(賃金上昇が物価高に追いつけない状態)にあったことはたしかである。しかし、逆に可処分所得の増大は、必ずしも消費支出の拡大につながらない。

消費を抑制する最大の要因は、社会保障の将来への不安や不信であるからだ。23年の家計の消費支出でも、65歳以上の支出が前年より4・7%増えているのに対して、現役世代の50~54歳の支出は2・4%減、55~59歳のそれは4・2%減と節約志向が目立っている。可処分所得が停滞するなかでも、家計の貯蓄は増加する傾向にある。22年の1世帯当たり貯蓄現在高(2人以上世帯、平均値)は1901万円と、前年に比べ21万円、1・1%の増加となっている。4年連続の増加であり、比較可能な2002年以降で最多となっている(12)。

このように、働く人びとはたとえ賃金が増えても、増えた分を貯蓄や小額投資(NISA)に回し、消費にはなかなか支出しようとしない。助け合い=連帯の仕組みである社会保障を信頼できず「自己防衛」型あるいは「自己責任」型生活保障の行動に走る。長期にわたる個人消費の伸び悩みの基底には、この要因が働いているのである。

もちろん、短期的には、24年春の賃上げと定額減税による可処分所得の増大、株高による高額所得層の高級品の購入(資産効果)によって消費支出が増える可能性がある。とくにインバウンド(訪日客)消費の活性化が消費を押し上げるだろう。

23年の訪日客の旅行消費額は5兆2923億円と、5兆円を初めて突破し過去最高になった。訪日客数は2500万人と、コロカ禍前の19年の8割に回復した。ただし、訪日客の消費増大には円安の効果が大きい。ドルベースに直すと、年平均1ドル=140円だった23年は380億ドルになり、1ドル=108円だった19年の440億ドルには及ばない。訪日客の主力であった中国のそれは、19年には全体の3分の1を占めたが、23年は1割にも満たない(13)。これから中国からの訪日客の増大があれば、消費額もさらに伸びる余地があるが、中国経済がどれくらい回復するかは不透明だ。

※注12:総務省「22年家計調査報告 平均結果の概要」。

注13:日経24年1月18日

経済成長の復活を阻む構造的要因(1)人口減少にともなう国内消費市場の縮小

緩やかなインフレ、すなわち持続的な賃上げを伴う物価上昇(「物価と賃金の好循環」)の実現によって経済成長の新しいステージに移るというシナリオは、しかし、多くの高い壁にぶつからざるをえない。

第1に、「好循環」の鍵を握る個人消費は、短期的には可処分所得の増大による消費支出の増大やインバウンド消費の伸びによって活性化する可能性がある。しかし、長期的には、社会保障への不安や物価高による消費抑制に加えて、人口減少が国内の個人消費の伸びを制約する。

その端的な現われは、消費市場の動きを敏感に映しだす国内のコンビニエンスストアの頭打ちである。国内のコンビニは、22年の売上高が11兆1775億円と、食品スーパーの約12兆円に迫り、ドラッグストアの約8兆円より大きい。しかし、インバウンド客の増大で客数は回復しているが、店舗数は約6万店弱で頭打ちになっている。

対照的に、コンビニ業界は、積極的な海外進出にシフトしている。セブンとローソンの2社は、アジアとオセアニアの店舗数がすでに約5万3000店(23年2月)で、今後3年間で1万500店増やして6万3000店にする計画である。国内では約3万6000店で、今後3年の純増は年100店を超える水準にとどまる。コンビニ大手は、人口減で飽和状態に近づく国内から中間層が拡大する東南アジアに主戦場をシフトしつつある(14)。

※注14:日経24年1月6日

経済成長の復活を阻む構造的要因(2)/労働力不足による供給の制限

第2に、深刻化する労働力不足による供給の制限が顕在化する。これこそ、これからの最大の難問である。

リクルートワークス研究所によれば、40年には1100万人の労働力が不足すると予測される。すでに物流・建築・介護などの分野では人手不足が顕在化し、サービスを供給できない事態が生まれている。職種別の担い手不足は、ドライバー24・2%、建築・土木22・0%、介護サービス25・3%、医療従事者17・5%、商品販売24・8%などとなっている(15)。

公共交通では、運転手が足りないために路線バスの廃止や減便が起こっている。昨年8月までの1年5カ月で実に全国8667キロのバス路線が廃止されたが、その4割が運転手の不足によるものだ(16)。地方だけではなく東京都内を含む都市部でも、運転手不足のために減便が目立っている。運転手不足の大きな要因は、安全な運転が求められる仕事に見合わない低賃金と長時間労働にある。さらに、地方の鉄道でも140社のうち半数が運転士不足に陥っていて、これまでのダイヤでの運行が難しくなっている。地方の人びとにとって、「生活の足」が奪われることは、生存を脅かす深刻な危機である。

また、老朽化した水道管の修繕工事は、深夜作業を担う作業員が集まらないためにストップしている。小規模な訪問介護事業所では、ヘルパーが不足して倒産に追い込まれ、訪問介護ができなくなっている。人手不足による倒産は23年には、建設と物流を中心に260件に上り、前年の140件から急増し、14年以降で最多になった(17)。

個人消費を支えているインバウンド消費の分野でも、スタッフが確保できないためホテルや旅館の稼働率が落ちている。観光地では、宿泊業だけで15万人超、2割の人手不足が生じている。10万人の人手が不足すると、月間で約700万人の宿泊需要を逃すことになり、痛手は大きい(18)。

労働力不足を他の手段で補うことは、どこまで可能だろうか。アベノミクス下の雇用改善を可能にしたのは、女性と高齢者の就労が急速に進んだことであった。だが、その就労率はすでに高い水準に達していて(女性の就労率は20年には7割超え)、これから伸びる余地は小さい。

最終的な頼みの綱が、外国人労働者である。日本で働く外国人は204万8675人(23年10月)で、前年から22・6万人増えて初めて200万人を突破した。円安とはいえ日本とアジア諸国の賃金格差が、いぜんとして大きいからである。例えばベトナムの平均賃金(22年)は月4万7300円と、26万円の日本の2割である。

経産省の試算では、40年に名目GDP704兆円、年平均成長率1・24%を達成するために必要な外国人労働者は、674万人とされる。生産年齢人口の1割を超える数の外国人が来日してくれないと困るわけである。しかし、42万人が不足すると予測される(19)。韓国や中国も加わって外国人材の獲得競争が激しくなっているなかで、日本で働く魅力が薄れているからだ。高度人材を誘致・維持する魅力度ランキングで、日本は25位に甘んじている。「日本は、高度人材から選ばれない国になっている」(20)。外国人の人権や定住権を保障しない法や制度のあり方からすれば、当然のことだろう。

労働力不足をAIやロボットの導入で補うことができるという期待もある。積み荷や荷下ろしの作業、レストランの配膳など多くの分野で導入が広がっている。しかし、すべての作業をAIに置き換えることはできないし、導入のコストの高さが障壁として立ちはだかる。

人口減少にともなう労働力不足によるモノやサービスの供給の制約は、経済成長を根本的に制限し、脱成長を避けがたくする。。

※注15:NHKニュース深掘り、23年3月29日

注16:NHK NEWSWEB 23年11月24日

注17:YAHOO JAPANニュース、23年12月20日

注18:日経24年1月18日

注19:経産省「未来人材ビジョン」22年5月

注20:前掲

グローバル経済が抱えるリスク

日本の経済成長が蘇るという期待を覆す要因は、国内の構造的な要因だけではなく、グローバル経済が抱えるさまざまのリスクである。

その第1は、中国経済の停滞である。中国は、これまでの経済成長を支えてきた不動産バブルが崩壊して消費も停滞する深刻な不況に陥っている。また、米中対立の激化によって輸出が伸び悩み、半導体規制によって対中投資も落ち込んでいる。IMFは、24年の成長率は4・6%と、政権が死守したい5%を切ると予測している(24年1月)。

世界経済に占める中国の比重は高く、中国の不況が長引けば経済成長の足を引っ張る。とくに日本は、貿易における中国依存度が際立って高い(輸入の23%、輸出の19%)。それだけに、中国の経済不況は、日本にとって大きな制約になる。

その第2は、米国の経済や政治の不確実性である。米国ではインフレが3%台に落ち着き、個人消費が堅調に推移しているため金利引き上げによる不況到来の懸念も収まっている。とはいえ、インフレへの危惧はいぜんとして強く、金利引き下げが簡単に実行できない状態である。

米国の抱える最大のリスクは、秋の大統領選におけるトランプ再選の可能性が強まっていることである。「もしトラ」が起これば、世界経済のデカップリングが劇的に進行するだろう。すでにトランプは、中国製品に対して一律60%の関税を課すことを公言している。

その第3は、2つの戦争(ロシアのウクライナ侵攻とイスラエルのガザでのジェノサイド)や気候危機の深刻化(産業革命以来の気温上昇1.5度に限りなく近づいている)といったリスクである。これらの政治的危機や気候危機は、世界的なインフレの再燃と継続のリスクをもたらすであろう。日本は資源・エネルギーと食料の輸入依存度が過剰に高いため、輸入価格高騰にきわめて弱く打撃を受けやすいことは言うまでもない。

その第4は、「金利ある世界」の到来である。米国やヨーロッパのインフレ率が低下し金利引き下げが予想されるが、これはインフレ以前の金融緩和(ゼロ金利)の時代に戻ることを意味しない。インフレにもかかわらず例外的に金利引き上げに動かなかった日本でも、長期金利が上昇しつつある。日銀の金融政策の「正常化」、すなわちマイナス金利政策の解除と一定の利上げが目前に迫っている。

「金利ある世界」への移行は国債の利払い費を急増させ、財政出動の自由度を縛る。27年度の利払い費は15・3兆円と、24年度の1・6倍に増え、国債費は34・2兆円(24年度は27兆円)にも膨らむ【図3】。岸田政権は、経済成長を促進するためにGX(脱炭素化)やDX(デジタル化)への財政支出の拡大(補助金支出や国債発行)をめざしている。だが、軍事費の急増や少子化対策の財源確保が重く圧しかかっている制約のなかで、国債増発に依存した財政支出の拡大は困難に追い込まれるだろう。

ケア・食と農・再エネの分野に人材を投入するべきだ

それでは、「成長型経済」への移行を唱える人たちは、どのような産業を基軸にして日本経済の再生を図ろうとしているのか。

岸田が主張するのは、「水素や半導体など戦略的投資を促進する」、「脱炭素と経済成長を両立させるGXを進めていく」(21)といった構想である。具体的には、半導体の開発・製造、EⅤ蓄電池の製造、製鉄工程の水素活用などである。政府は、10年間で20兆円ものGX債を発行し、これらの事業を支援するとしている。輸出を主導してきた自動車産業についても、GXやDXによって生き延びさせるということであろう。

だが、GXやDXをめぐっては、日本はグローバル市場競争のなかで米国や中国に大きく立ち遅れている。政府の産業政策による後押しがあっても、これらの分野で優位を獲得することは難しいだろう。また、かつての自動車や家電産業のように、大量の雇用や関連事業を創出できるかどうかは疑わしい。

たしかに、世界最大の半導体製造企業TSMC(台湾)の工場を誘致した熊本県菊陽町は、新たに約7500人の雇用が創出される見込みで、時給も大幅に上がりはじめている。飲食店が賑わいマンションの建設ラッシュが起こるなど地域は活性化している。しかし、そうした半導体製造工場の誘致に成功する地域は、ごく限られている。

私たちがめざすべきは、一言でいえばケアを中心にした経済である。そこでは、ケア・食と農・再生エネルギーを軸にした地域内循環型経済の構築がめざされる。これは、人口減少と高齢化、世界的な資源・エネルギー・食料の危機に対応することのできる経済である。儲け(付加価値)や利益を最大化する経済ではなく、社会的必要性を充たすための経済の再生である。言いかえると、人びとの命と生活を守るために必要不可欠なモノやサービスを優先的に供給する経済を構築する。

すでに見たように、人口減少にともなう労働力不足は、私たちの生存や生活を脅かす危機をあちこちで招きつつある。ホームヘルパーや看護師が足りず介護や医療のサービスが提供されなくなる、運転手や運転士が不足して路線バスや鉄道が廃止され生活インフラがなくなる。夜間の修理作業を担う労働者が集まらず老朽化した水道管が修繕されない。農作業に携わる人間が高齢化し跡継ぎがいなくなる。

だとすれば、労働力不足の時代に限られた人材と資金をどの分野に集中的に投入するべきかは、明らかだ。ケアや生活インフラの維持や農業や再エネの分野にこそ重点的に投入する必要がある。そのためには、こうしたエッセンシャルワークの評価=報酬を抜本的に引き上げ、人材を引き寄せる政策が求められる。

逆に言えば、CO2大量排出・資源浪費型の製品の生産や過剰なサービスの提供を規制・縮小しなければならない。例えばハイブリッド車を含むガソリン車の製造、ファストファッションのアパレル産業、欲望を煽り立てる広告産業、過剰な便利さを競う宅配サービスやコンビニの深夜営業を規制し縮小する。不足していく貴重な労働力を、儲けや利益は大きいが社会的必要性の少ない分野で浪費してはならない。

いま求められているのは、「成長型経済」への移行や復活ではない。脱成長経済への大胆な移行なのである。

※注21:岸田「施政方針演説」24年1月30日

[2024年2月18日記]

[「テオリア」2024年3月10日号に掲載]