タイトル:世界認識としての直接行動

箱田徹(神戸大学)

こんにち「直接行動」にはさまざまな切り口がありうるが、少なくとも社会思想の歴史を研究してきた筆者にとっては、このテーマは人間の殺傷という意味での対人暴力をめぐる論争と実践の歴史と切り離すことができない。つまり、対人暴力を含んだ直接行動の歴史である。もちろん、人間やそれ以外の生物や自然環境を毀損することのない(対物暴力をめぐっては意見が分かれる)直接行動の歴史もある。現代の左翼の社会運動は後者の意味での「非暴力」の直接行動の実践的拡大と思想的深化に取り組んでいることは間違いない。

直接行動をめぐる問いの困難さはこの語が今挙げた二つの意味を含んでいるために生じる。どちらかを選択して、どちらかを見なければいい、あるいはどちらかを「本来の」姿からの「逸脱」として退ければいい、という話ではない。退けられるというときに決まって非難され、排除されるのは「暴力」的と名指された直接行動であり、ある特定の行動を「暴力」とレッテル貼りするのは(治安当局に限らず)「治安」を重視する側であるからだ。そこには暴力の名指しの権利をめぐる非対称な関係性がある。また、そのことに関連して、政治体制の如何を問わず、全世界的に「テロとの闘い」が法執行当局のスローガンとしてもはや自明視されるようになるなか、警察など治安部隊の振る舞いは恣意的、超法規的の度合いを深めている。そこで圧倒的な物量で一方的に行使される物理的暴力はいっそう激しいものとなり、応用される軍事関連技術の高度化は留まるところを知らない。

こうした国家の治安管理における暴力のエスカレーションという現状を踏まえつつ、「非暴力」や「アナキズム」が学術界の流行語となるなかで改めて問われるべきは、アナキズムがいう「支配なき」(an-archy)あるいは「国家なき/に抗する」社会の内実や構想であるとともに、それについて論じるものの立場である。暴力とは何であり、支配とは何であるのか、こうした問いを考えるとき直接行動は間違いなく避けて通ることができない概念であり主題である。

この問いの難しさは、酒井隆史と阿部小涼を招いて行った座談会と、編者の一人である松井隆志の東アジア反日武装戦線論との落差によく表れている(以降、人名はすべて敬称略)。この論点に入る前に、ひとまず全体を眺めてみると、北九州の反戦青年委員会を扱った市橋秀夫論文と三里塚の小泉英政および神戸学生青年センターの飛田雄一へのインタビュー二本は手堅い仕事であり、貴重な連載企画であるアーカイブ訪問とともに、狭義の学術誌に留まらない射程を持つ本誌の「背骨」にあたることがわかる(飛田へのインタビューについてはさらに詳しい聞き取りも期待したい)。

さて、直接行動は、巻頭で編者が整理し、かつ座談会でも複数の参加者が確認しているように、大きく二つの文脈で論じられる。いわゆる街頭や路上での実力闘争と自治空間の運営である。後者は、現代の社会運動論や思想史、とりわけオルタグローバリゼーションとオキュパイ以降に頻繁に取りざたされる現代アナキズムの思想的・実践的文脈と関わる。そこで強く意識されるのは、いわゆる直接民主主義や水平的・並列的なネットワークに基づく運動論や組織論だ。たとえば、西ヨーロッパの気候運動や環境運動の抗議キャンプのプログラムや呼びかけ文、セーフスペースの設置などの取り組みを見れば、こうした点が強く意識されており、あらゆる人が参加できるということがお題目にならないための取り組みが真剣に問われていることがうかがえる。関連して、松本麻里へのインタビューは、日本のエコフェミズムと女性を主体とした反原発運動の歴史が、かつての上野・青木論争から東日本大震災と福島原発事故以降まで続く特定の表現への過敏な反応を越えて、本質主義や母性主義というまったく非本質的なレッテル貼りから自由に語られており、そこでの実践が、国際的な文脈との接続もあいまって、今述べたような現代の運動におけるいわゆる予示的な取り組みを先取りしていたこともまた教えてくれる。

ただし、自治空間の運営という意味での直接行動という理解は日本ではそれほどなじみがないようにも思われる。実力闘争や現地闘争は直接行動に含まれるということだが、同じように捉える人もいるだろう。たとえば、三里塚闘争が直接行動であると研究者がいうとき、小泉が長年取り組む農にかんするプロジェクトと、かつての機動隊との物理的な衝突をともに直接行動という一つのカテゴリーで捉えているのだが、そうした捉え方をする人はそう多くはないだろう。しかし、領域国家の内部に国家の支配が及ばない空間を立ち上げて維持しようとするという「直接行動」は、当然に国家や非国家のさまざまな制度や機構とのあつれきをさまざまなレベルやかたちで生じさせる。それへの対処が、ときに実力闘争(物理的暴力を伴うとは限らない)としての「直接行動」を要請するのだから、もちろん両者の関係は切っても切れない。

この点で、米国の思想家クリスティン・ロスは近著『コミューン形態』(拙訳で月曜社から2025年刊行予定)で、防衛ゾーン(Zone à défendre: ZAD)をめぐる議論を踏まえ、「抵抗」と「防衛」を区別し、抵抗はすでに負けているときの行動であるのに対して、防衛は自分たちで一定の領域(現代のこうした文脈では「ゾーン」と呼ばれる)を作りだし、維持していく活動であるとし、防衛の意義を強調する(似た話を別の文脈で別の人から聞いたことがあるので、ロスのオリジナルではないようにも思うのだが、議論の出所を知っている方は教えていただきたい)。これを踏まえるなら小泉の営みはZADの構築としての直接行動といえる。

しかし、というか、だからこそ、というべきか。こうした分類をしたところで、直接行動には暴力/非暴力という難題がつきまとう。対人暴力と対物暴力を分け、対人暴力はNGとしても、緊急避難的になされる対物暴力はOKか? では、暴動で物を壊すのはOKか? 非暴力は戦略的に、つまり運動の目的達成とのプラクティカルな関係のなかで判断され選び取られるべきか?(戦略的非暴力論) それとも、倫理的に、つまり人としてのあり方として選択されるべきか?(再解釈されたガンジー主義) こうした議論もまた尽きない。冒頭で触れたように、物を壊すだけではなく、人の殺傷をも辞さない実践もまた「直接行動」と呼ばれてきた歴史があるからだ(筆者が翻訳したアンドレアス・マルム『パイプライン爆破法』(月曜社、2022年)はこの流れを再訪しているので是非手に取っていただきたい)。

この点で、座談会での議論と小泉への聞き取りとが交錯する。ロジャヴァやミャンマーのような民衆の武装抵抗抜きではありえない現実を、暴力か非暴力かという枠組みに「暴力的に」押し込めるのではなく、そこで何が起きているのかを捉えようとすることと、国家の暴力装置との圧倒的な実力差のなかで、自分は何ができるのかをみずからがとりうる責任の範囲で考えることとが両立するところに、直接行動という概念があるだろう。小泉の語りはこの点をめぐって鋭い問いかけを発している。

他方で、私たちが日本語環境で直接行動を問題にするのであれば、現代史的な文脈を抜きにすることもできない。本誌第二号「1968」特集のオンライン書評会でのことだったと思うが、天野恵一が、美学校などの前衛芸術運動を取り上げた嶋田美子論文を踏まえながら、1960年代半ばの「アナキズム」的な流れが、たちまち武装闘争路線への傾斜を深めていくことをどう捉えるのか? それは、現在のアナキズム再評価の流れからだけ考えてよいようなものではないだろう、という趣旨のコメントを述べていた。キーワードをただつなげても歴史にはならないのと同様に、あるキーワードを採用するならば、その語が帯びてきた歴史、概念が依って立ってきた文脈をしっかり意識すべきであるという、鋭い指摘だったように記憶している。

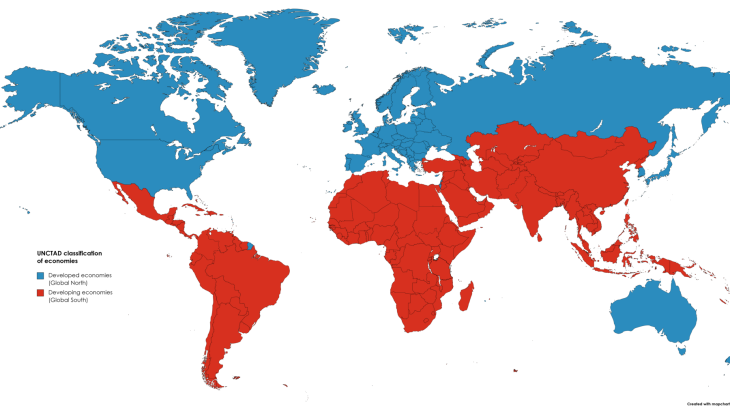

こんにち、直接行動なり市民的不服従を日本語環境で考えるときに苦労するのは、失われた文脈を辿り確かめつつ、それを現状との関係で改めて読み直す作業を同時にしなければならないところにある。この点で、酒井隆史の『暴力論』をはじめとする一連の仕事は、大多数の研究者が「リベラル」顔で通り過ぎていく歴史と概念に留まって、あえてそれらを掴もうとする作業であるように感じられる。だとすればこそ、「爆弾」や「武装闘争」が紛れもなく「流行」した1969年から1970年代前半に至る歴史と、寄せ場を運動面だけでなく思想的な意味でも拠点とするようないわゆる底辺革命論とが交錯した歴史のなかで「暴力」をどう捉えるのか、という問いについては直接行動をテーマとする社会運動「史」の座談会であればこそ突っ込んでほしいところだった。当時はアナキズム、直接行動、爆弾闘争といったコンセプトと「底辺」や「第三世界」への視点にははっきりした結びつきがあったし、東アジア反日武装戦線もまたこうした流れのなかにあることを考えればなおさらである。

関連して、松井論文がたどる東アジア反日武装戦線の行動と、市橋論文における反戦青年委員会の労働者たちの行動とを比較すると、直接行動を考えるときのひとつの手がかりが、行為者たちにとってみずからの行動がどのような影響を及ぼしたのかにあることがわかる。松井が描く東アジア反日武装戦線の活動家たちは、浴田由紀子の回想にもあるように非公然活動を選ぶことで外界との接触をみずから断った。非公然という選択によって、みずからの行動が及ぼしうる影響について湧き上がる疑問を都合よく切り捨てることができるようになったと同時に、若者の「サークル」的な雰囲気が作りだされたのだろう。クローズドな環境にあって秘密を共有する少数の者たちのあいだに同調的で緊密な仲間意識が生まれることはよくある。「他者」を物理的にも心理的にも選択的に排除した環境に身を置いたことで、「狼」による三菱重工本社ビル爆破事件が典型だが、参加者たちはみずからが実践する武装闘争としての直接行動がもたらしうる効果を冷静に考慮できなくなった。このとき直接行動という選択は、行為者たちみずからを狭いところに追い込み、外界や他者についての認識をひたすら切り縮めていくという効果を生んだのである。

これに対して、市橋論文は、労働運動を基盤とした、座り込みなどの実力闘争をつうじて、またベトナム反戦運動を契機として、現場の労働者の生活のあり方から闘争課題を組み立てていく運動のスタイルをつうじて、かれらは世界認識を獲得していったのだと記す。筆者が本書でもっとも興味深かったのはこの記述であった。直接行動を体験することで世界の見え方、感じ方そのものが変わっていくこと、主体のありようが変わっていくことがそのようなものとして感じられ、それ以前とそれ以後とでは自分が別人になってしまう、そうした経験を味わうこと、この「世界認識」の転換こそが、直接行動をテーマとした本書の大きな争点であることを示しているように感じられたからである。東アジア反日武装戦線の対比で言えば、「社青同福岡」を母体とする「北九反戦」の労働者たちは直接行動を選択することによって、必然的に他者や外界とかかわることになるとともに、オープンな行動によって自分たちだけでは得られることのできなかった視点を得る。それは青年時代の小泉が東京のベ平連での行動で感じたという、座り込むと世界が変わって見えるという経験に近いところがあるだろう。ここに読み取ることのできる直接行動の「利点」とは、行動に参加することによって行為者の側に「よい」効果が生まれることだ。ひとたび経験すれば、それ以降は違って世の中が感じられるようになる、そうした経験をもたらすという意味での「よい」効果である。

その人にとって価値があるとはどういうことなのか? いまここにあってみずからを解放するとはどういうことなのか? そのことはどのような新たな世界認識から生まれるのか? こうした切り口から直接行動を考えれば、暴力か非暴力か、勝ちか負けか、といった「政治学」や「社会学」によくある紋切り型の枠組みではないところから直接行動という実践と概念を捉えることができるかもしれない。私たちはその問いかけを経たところで改めてもう一度、直接行動と「暴力」という問いを歴史的に考えることになるだろう。そうした問いへの広がりを本誌から受け取ることができたことが筆者にとっては大きな収穫であった。